Articoli sul Quadraro

- Dettagli

- Categoria: Rastrellamento del Quadraro

- Visite: 6063

di Umberto Gentiloni

la Repubblica 27 MARZO 2023

La strage delle Fosse Ardeatine segna la memoria e l'identità di Roma. Nel secondo dopoguerra il Mausoleo diventa uno dei luoghi emblematici della Resistenza, richiamo simbolico, tappa di passaggio per protagonisti della complessa rinascita democratica. Le visite delle più alte cariche istituzionali alle cave scandiscono lo scorrere del tempo nelle stagioni dell'Italia repubblicana. Ma del massacro si scrive anche allora, a ridosso dagli eventi, quando le notizie cominciano a circolare nei mesi dell'occupazione nazista della città e nei primi passi di una ritrovata e preziosa libertà. Il ricordo che Eugenio Colorni dedica a Giuseppe Lopresti esce sulle colonne de l'Avanti! il 19 agosto 1944, cinque mesi dopo la strage, a due mesi e mezzo dall'ingresso delle truppe alleate nel perimetro cittadino. Uno scritto postumo, una sorta di triste presagio.

Colorni coautore del Manifesto di Ventotene era stato ucciso alla fine di maggio 1944, come si legge nella targa apposta sul luogo dell'agguato: "vittima dell'efferata violenza della Banda Koch durante l'occupazione nazifascista della città". Lopresti diventa un simbolo di una giovane vita spezzata: lo spessore culturale (gli studi in giurisprudenza e filosofia, compagno di scuola di Claudio Pavone al liceo Tasso), la scelta per la Resistenza senza mezze misure. A 25 anni combatte per la libertà di tutti nel passaggio più difficile, quello dell'uscita da una dimensione individuale per condividere obiettivi e forme della lotta partigiana.

Nel fascicolo personale (mausoleofosseardeatine.it dove sono pubblicati e consultabili i documenti sulle vittime) si legge che è stato arrestato a piazza Indipendenza il 13 marzo 1944, della sua morte si "è saputo dopo l'avanzata degli Alleati". Ricopre incarichi delicati, si qualifica come giovane espressione di una leva in ascesa che aveva attraversato il fascismo con la consapevolezza di doversi distaccare dalle forme e dai messaggi del regime. Mantiene i tratti della sua giovane età a partire dall'allegria. Torturato nel carcere di via Tasso prima di essere coinvolto nelle dinamiche della rappresaglia non aveva perso riferimenti e speranze. Una tranquillità riconosciuta e riconoscibile, un segno che si oppone alla logica della vendetta, a quella violenza indiscriminata e gratuità che va contro la natura delle persone, i valori che costruiscono relazioni e legami all'interno di una comunità. La denuncia contro il fascismo è un monito per chi è impegnato nei mesi cruciali della guerra civile: non disperdere energie e intelligenze, non lasciare che i sacrifici dei più giovani, di una nuova generazione possano andare perduti o cancellati.

- Dettagli

- Categoria: Rastrellamento del Quadraro

- Visite: 6734

di Antonio Iovane

Il Venerdì 07 MARZO 2024AGGIORNATO 08 MARZO 2024

All’arresto in Argentina nel 1995 si arrivò grazie all’intervista di un reporter americano. Ma ora un libro-inchiesta ne svela i retroscena

Priebke sulla pista dell'aeroporto di Bariloche in Argentina. Getty Images

Priebke sulla pista dell'aeroporto di Bariloche in Argentina. Getty Images

Il fantasma tornò sulla scena il 6 maggio del 1994. Quel giorno l’emittente americana Abc mandò in onda l’intervista a un uomo di cui si erano perse le tracce per cinquant’anni: il capitano delle SS che il 24 marzo 1944 fece l’appello dei 335 uomini costretti a entrare alle Fosse Ardeatine, a Roma, per essere uccisi. E poi sparò personalmente a due di loro. «A quei tempi un ordine era un ordine», disse Erich Priebke al reporter Sam Donaldson che lo aveva scovato a Bariloche, in Argentina. Gli spiegò che si era trattato di una rappresaglia per l’attentato partigiano di via Rasella.

In principio fu un libro

Ma se Priebke fu scoperto, quindi arrestato, estradato e infine processato in Italia, non lo dobbiamo solo al reporter di punta della tv americana, ma anche a un incontro: quello tra un libro e una producer argentina. Ed è una storia, questa, che comincia cinque anni prima. A scrivere il libro fu Esteban Buch, oggi professore di musica all’École des hautes études en sciences sociales a Parigi. È il settembre del 1989, e l’allora giovane studioso sta facendo alcune ricerche per ricostruire la vita di Toon Maes, un pittore collaborazionista fuggito in quel pezzo di Baviera trapiantato in Patagonia.

Gli dicono che proprio lì, a Bariloche, c’è qualcuno che può aiutarlo: il suo nome è “Erico Priebke”, ed è un vecchio nazista perfettamente integrato nella comunità tedesca d’Argentina. Buch lo intervista il 12 settembre 1989, in una biblioteca. Erico Priebke gli racconta che gestisce una salumeria, gli parla delle «personalità» tedesche a Bariloche, gli dice la sua sul nazismo.

Poi, prima che lo studioso si congedi, il vecchio rivela qualcos’altro ancora: gli dice che lui si trovava a Roma, durante l’occupazione tedesca, e cita l’attentato di via Rasella. Poi aggiunge: «C’era stato un atto di rappresaglia... del tutto legale, s’intende. Venivano fucilati dieci italiani per ogni soldato morto».

Fa intendere di aver preso parte a quella rappresaglia. Buch chiede se per questo ha subìto un processo. «No, io no, tutto è stato completamente legale».

Mezzo milione al Quarto Reich

Passa qualche anno, i neonazisti stanno alzando la testa un po’ ovunque, ci sono attentati razzisti e antisemiti, e il Centro Wiesenthal di Los Angeles, organizzazione nata a tutela degli ebrei nel mondo, decide di condurre un’indagine per scoprire se quei focolai sono il sintomo di qualcosa di più importante. Uno degli agenti scopre che sì, c’è una vera e propria rete, e la centrale finanziaria si trova esattamente a Bariloche.

Se ne occupa un vecchio arnese del Terzo Reich, il suo nome è Reinhard Kopps, ma si fa chiamare Juan Maler. C’è da inviare qualcuno: sarà un agente del Centro, Rick Eaton.

«Conoscevo molto bene il movimento estremista», ci racconta oggi Eaton che adesso si occupa di prevenzione del cyberterrorismo. «Lo avevo studiato a fondo. Per questo dissi ai rabbini del Centro che sarei dovuto andare io». L’agente, allora quarantenne, finge di essere un ricco editore intenzionato a foraggiare questo fantomatico Quarto Reich. Nasconde un registratore nella tasca della giacca sportiva e si imbarca. Per tre giorni, dal 2 al 4 aprile 1994, registra Kopps/Maler che farnetica sulla guerra e che racconta di come, da Roma, avesse favorito la fuga di molti nazisti.

Ovviamente reagisce entusiasta alla proposta di Eaton di un finanziamento da mezzo milione di dollari a favore dell’organizzazione.

Il massacro di Waco

Quando l’agente torna a Los Angeles, rivela che quel Kopps vuole fondare il Quarto Reich: occorre farlo sapere al mondo. Il Centro Wiesenthal organizza una conferenza stampa in grande stile all’Hotel Commodore di New York: ecco come gli eredi di Hitler si stiano rimettendo in piedi.

Nei primi minuti dell’incontro, tuttavia, in sala arriva una notizia bomba: l’Fbi è intervenuta nel ranch di Waco, in Texas, dove una setta è asserragliata da cinquanta giorni. C’è stato un incendio, ci sono settantasei morti tra cui donne e bambini. È la storia americana dell’anno, i giornalisti salutano e vanno via. La conferenza stampa è un flop.

Per il Centro Wiesenthal non può finire così, tutti devono sapere che il Quarto Reich è alle porte. Contattano la Abc che si mostra interessata, sente odore di scoop, e per cominciare ad approfondire decide di inviare a Bariloche una sua producer che vive a Buenos Aires: Dalila Herbst.

Ha 54 anni, ha lavorato come segretaria del direttore generale della Cbs e accompagna sempre Raffaella Carrà nelle sue trasferte argentine, sono diventate molto amiche.

La donna raggiunge Bariloche e cerca di contattare Kopps, ma in quei giorni il nazista non è reperibile. Così, per ingannare il tempo, cerca qualcosa da leggere che racconti la storia di Bariloche. Le consigliano un libro di Esteban Buch sul pittore Toon Maes. Solo che quel volume, nella principale libreria della città, non si trova, qualcuno ha comprato tutte le copie disponibili.

Setaccia altre librerie senza successo, finalmente ne trova una copia in un negozio vicino al lago Nahuel Huapi. E legge la storia di Kopps. Ma è un’altra storia a catturare la sua attenzione. A pagina 22 si parla di un capitano nazista, un certo Erico Priebke, che a Roma prese parte a una famosa rappresaglia.

Altro che Kopps, si dice la producer, occorre rintracciare Erico Priebke e accertarsi se sia davvero lui l’uomo della strage delle Fosse Ardeatine. Ma come fare? Dalila si arrovella. Poi, semplicemente, apre un elenco del telefono di Bariloche. E lo trova: alla P, sotto Prida Antonio e sopra Priebke Ingo c’è Priebke Erico.

Il fantasma tornò sulla scena il 6 maggio del 1994. Quel giorno l’emittente americana Abc mandò in onda l’intervista a un uomo di cui si erano perse le tracce per cinquant’anni: il capitano delle SS che il 24 marzo 1944 fece l’appello dei 335 uomini costretti a entrare alle Fosse Ardeatine, a Roma, per essere uccisi. E poi sparò personalmente a due di loro. «A quei tempi un ordine era un ordine», disse Erich Priebke al reporter Sam Donaldson che lo aveva scovato a Bariloche, in Argentina. Gli spiegò che si era trattato di una rappresaglia per l’attentato partigiano di via Rasella.

Ma non era che l’inizio

Dalila raggiunge il bar del ristorante, lo aspetta, è nervosa. Poi, finalmente, Priebke arriva. Indossa un maglione giallo sopra una camicia blu: la producer sorride faticosamente, è tesa, gli stringe la mano mentre lui è rilassato, ama la compagnia femminile.

Parlano di Bariloche, del turismo. Poi lei si inventa che suo nonno aveva partecipato alla Seconda guerra mondiale. Anche io, si anima Priebke, ero un ufficiale di stanza all’ambasciata americana a Roma.

«Lì ho capito che era il nostro uomo, ho capito che avevo di fronte a me Erich Priebke» ci racconta la donna. Priebke continua a parlare, lei è persa in una bolla di pensieri. «Sono tornata di corsa nella mia stanza e siccome soffro di diabete ho avuto bisogno di una dose extra di insulina».

Quello che accadrà un paio di giorni dopo, in Italia lo abbiamo visto sul Tg3 delle 22.30 del 6 maggio 1994: la celebre intervista-agguato ad Erich Priebke fatta dalla stella della Abc, Sam Donaldson, insieme a Dalila Herbst, che però non compare in video. Il boia delle Fosse Ardeatine viene arrestato, e poi estradato in Italia per essere processato. Non un percorso facile.

Di qui in poi la spy story diventa un legal drama. Sembrava la fine, era soltanto l’inizio.

Sul Venerdì dell’8 marzo 2024

*Antonio Iovane è l’autore del libro Il carnefice. Storia di Erich Priebke (Mondadori, 444 pagine, 20 euro)

Articoli Correlati:

- Dettagli

- Categoria: Rastrellamento del Quadraro

- Visite: 6337

di Umberto Gentiloni

la Repubblica 22 MARZO 2024

L’intervista al soldato del Bozen ricostruisce i fatti dell’attentato del 23 marzo 1944

«Ero in via Rasella, ricordo bene quella mattina, il boato dell’esplosione mi ha accompagnato in tante notti».

Soldati tedeschi in via Rasella subito dopo l'attentato del 23 marzo 1944

Soldati tedeschi in via Rasella subito dopo l'attentato del 23 marzo 1944

Albert Innerbichler (1914-2002) è uno dei sopravvissuti, fotografato e intervistato nel 1996 nel clima di polemiche scatenate dalle udienze del processo a Erich Priebke (Maurizio di Puolo, Damnatio Memoriae. Personaggi, luoghi e storie in 640 fotografie dall’archivio Metaimago, Gangemi, 2019). Tutto ha inizio nel cimitero militare tedesco di Pomezia durante una cerimonia in ricordo dei caduti del 23 marzo 1944, per tutti la stessa data incisa nella lapide. Il custode del cimitero mette in contatto il fotografo con il militare testimone frequentatore delle cerimonie annuali. Tra i due una telefonata rapida per fissare un incontro in una malga in Alto in Adige (San Giovanni, Valle Aurina) dove si svolge una lunga conversazione di fronte a un registratore. Due mini cassette il bottino della caccia al tesoro, rovinate dal tempo ma con audio in grado di permettere a un’amica docente di tedesco (Britta Roch) di tradurre il testo del colloquio. Le parole del soldato del Bozen a distanza di decenni riavvolgono il nastro degli eventi fino a quella mattina lontana quasi ottant’anni: «Proprio quel giorno e solo in quel giorno avevamo fatto delle esercitazioni. Erano rimaste munizioni, i fucili non erano del tutto scarichi».

E come si avvicinano a via Rasella? «Ognuno portava le sue pallottole. Ogni giorno le stesse strade, il comandante di plotone sul lato destro e i cinque soldati in riga con fucili carichi. Ma quel giorno il tenente ha dato ordine di scaricare i fucili, le canne dovevano essere vuote. Ma la cosa più strana è che i comandanti erano tutti avanti, in testa alla colonna, mai accaduto in precedenza».

A domanda precisa risponde senza dubbi: «Sì, sicuramente sapevano. Si percepiva che c’era qualcosa di strano nell’aria, qualcosa non andava per il verso giusto. Ero nel primo plotone nell’ala destra, all’esterno, nella prima fila direttamente dietro i sottufficiali».

Da qui il racconto diventa un fiume in piena di dettagli e ricordi che si sovrappongono rapidamente: «Cantavamo spesso e malvolentieri, canti sud tirolesi. Chi si rifiutava veniva punito in caserma con delle flessioni o camminando sulle ginocchia. Il clima tra noi era durissimo dovevamo essere feroci e implacabili. Quando la bomba è scoppiata stavamo cantando. Ricordo bene che mentre salivamo per la strada un bambino ci viene incontro scendendo sul lato sinistro. Allo scoppio della granata erano rimasti solo frammenti del suo corpo, anche a un mio amico che portava bombe nello zaino è capitata la stessa sorte. Riconosciuto solo grazie alla medaglietta che indossava».

Il bambino dilaniato dall’esplosione era Pietro Zuccheretti, gemello di Giovanni anche lui ritratto in foto nelle pagine del volume dedicate al 1944. Ma cosa accade in quei momenti concitati, cosa si ricorda? «Ho visto il carretto con la bomba sul lato destro e mi sono spostato per evitarlo verso sinistra, al momento dell’esplosione non ero ancora arrivato alla fine della strada. Ogni plotone era composto di sei file da cinque, il terzo e il quarto sono stati quelli maggiormente colpiti».

La scena gli è rimasta impressa: «Non sono caduto. In piedi non potevo sparare avevamo i fucili scarichi, dalle finestre ci colpivano, era tutto organizzato. Noi inerti e loro armati e organizzati. Chi poteva risponde al fuoco, eravamo ben addestrati per colpire i nostri nemici, senza pietà». Si fa avanti nel colloquio la moglie, con coraggio prende la parola: «Ho saputo subito anche io dell’attentato. Non avevo una radio, ma un vicino, il calzolaio, ne aveva una e mi ha riferito di aver sentito che c’era stato un attentato a Roma alla undicesima compagnia, che ne erano morti trenta. Ero scioccata non sapevo se mio marito stava bene». Nel caos la fuga di chi poteva: «Il capo plotone e l’ufficiale più vicino sono fuggiti subito correndo in avanti, senza voltare più lo sguardo indietro, a non rivedersi più». Una fuga che sembra una rotta. E il dopo ferisce anche l’orgoglio dei militari addestrati per controllare Roma e colpire i resistenti: «Dopo quel giorno di marzo il mio battaglione è stato trasferito alla spicciolata individualmente con i mezzi più diversi. Io sono finito in carcere a Bolzano perché mi ero allontanato per salutare mia moglie. Sono rimasto dentro per dieci settimane, siamo stati interrogati in 35, volevano indagare su chi era rimasto fedele al Führer e chi no, chi era considerato traditore. Siamo stati puniti e trasferiti a Danzica e poi a Minsk. Sono tornato in Italia nell’autunno del 1946, in Russia è stata durissima non sapevamo se saremo mai tornati da moglie e figli». In conclusione lo spazio alla memoria successiva: «Non ne ho mai parlato né in paese né altrove. Rispondo ai miei figli quando mi chiedono qualcosa, il minimo. So poco anche del rientro di Priebke. L’uccisione delle vittime è stato uno shock, ne ho solo sentito parlare; ma per loro erano solo numeri, anche gli ostaggi. Anche per noi soldati solo numeri e ordini di una guerra, dovevamo obbedire e basta».

Articoli Correlati:

"Così seppellimmo Priebke in segreto nel cimitero di un carcere": intervista a Giuseppe Pecoraro

Erich Priebke, la vera storia di come fu scovato il boia delle Fosse Ardeatine

- Dettagli

- Categoria: Rastrellamento del Quadraro

- Visite: 6714

la Repubblica 29 LUGLIO 2013

L'ex ufficiale delle SS condannato per il massacro delle Fosse Ardeatine, non ha mai chiesto scusa La rappresaglia per l'attentato di via Rasella: Kappler compilò la lista delle vittime, Erich la batté a macchina

Mai una parola di pentimento per il proprio passato, mai un'espressione di comprensione per le vittime o le loro famiglie: per quasi cento anni anni Erich Priebke è rimasto fedele a se stesso, ed a quello che ha fatto. Cioè: aver partecipato al massacro delle Fosse Ardeatine, aver partecipato fin dai suoi inizi alla campagna di soppressione fisica degli oppositori politici del nazismo voluta da Adolf Hitler in Germania, averla proseguita in Italia fino al giorno stesso dell'arrivo degli americani a Roma il 4 giugno 1944.La storia dell'"uomo che spuntava la lista" inizia in un sobborgo di Berlino, negli anni immediatamente successivi alla disfatta nella Prima Guerra Mondiale. Famiglia modesta, studi in un istituto alberghiero, un primo soggiorno a Londra ed uno a Sanremo, come cameriere. Sembra che tutto inizi di lì, dall'amicizia con un maestro di sci che lo introduce al verbo del nazionalsocialismo. Lui, Priebke, sostiene invece di essere sempre stato un uomo come tanti, un semplice esecutore di ordini, uno che il poliziotto lo faceva perché doveva sbarcare il lunario, ed in fondo si trattava di un mestiere onorevole. Una sistemazione dignitosa: il ruolo perfetto in una società perfettamente piccolo borghese - quella tedesca dell'epoca - che faceva del decoro apparente l'unità di misura della rispettabilità. Il terreno di coltura dove attecchiva, mentre il giovane Erich entrava nelle forze di polizia di Berlino, la banalità del male. Il fatto è che lui entrava nella polizia di Berlino, e subito dopo confluiva nella Gestapo: la polizia segreta del regime. Di più: come rivelò all'epoca del processo l'AGI andando a cercare nei National Archives di Washington, Erich Priebke venne inquadrato nel Gestapa. Il Gestapa ("Geheim Staatspolizei Amt") era l'ufficio preposto all'individuazione ed alla schedatura degli oppositori del regime nazista. Si trattava soprattutto di comunisti, cattolici e socialdemocratici. A partire dal 1937 le SS, cui Priebke aveva nel frattempo aderito, iniziarono a rastrellarli. Finirono, a decine di migliaia, nel primo campo di sterminio del regime, quello di Sachsenhausen.Sempre nel 1937 il Giovane Erich dette una duplice svolta alla propria vita: sposò la ragazza di cui era innamorato e se ne andò a Roma, a fare da interprete ad Adolf Hitler in persona in occasione della visita ufficiale da Mussolini. A Roma sarebbe tornato un anno dopo, questa volta in pianta stabile, alle dipendenze di Villa Wolkonski, l'ambasciata tedesca presso il Regno d'Italia. Qui conobbe l'uomo al quale il destino lo avrebbe legato: Herbert Kappler, giovane ufficiale delle SS anche lui, anche se di un grado superiore. Cosa facessero in realtà i due a Roma non si sa bene. Si sa che ad un certo punto un autorevole esponente della nobiltà nera romana gli affittò per pochi soldi una palazzina, uso ufficio, nei pressi di San Giovanni. A Via Tasso, dopo l'Otto Settembre, i capi della Resistenza romana venivano portati, torturati, qualche volta costretti a confessare. Spesso morivano. In fondo lo stesso mestiere, per Priebke, dei tempi della Gestapo.Lui e Kappler stavano percorrendo a piedi la breve strada che unisce Villa Wolkonski a Via Tasso, il 23 marzo 1944, quando seppero dell'attentato a Via Rasella. Hitler ordinò prima la distruzione di Testaccio e San Lorenzo, poi si optò per la rappresaglia del 10 a 1: dieci fucilati per ogni tedesco ucciso. A fare la lista, nel corso di una notte, fu Kappler. Priebke batteva a macchina.

Si scelse prima tra i Todeskandidaten, quelli che tanto avrebbero dovuto morire comunque. Non bastavano: si decise di svuotare tutto il carcere, lasciando quelli le cui confessioni eventuali potevano servire al lavoro di intelligence politica Ma a morire dovevano essere in 330, ed anche così la lista non era completa. C'erano degli ebrei appena rastrellati, tra cui i sette Spizzichino. Sul camion, anche loro. Ma ancora restavano dei posti vuoti. Kappler e Priebke andarono dal prefetto repubblichino di Roma, Caruso, che consegnò una serie di criminali comuni, o solo gente in normale stato di fermo. Alla fine sui camion finirono in 335, contro i 330 inizialmente previsti. L'organizzazione di Via Tasso aveva funzionato anche troppo efficacemente Nemmeno 24 ore dopo l'attentato di Via Rasella quattro camion partirono da Via Tasso e Regina Coeli, presero l'Appia Antica e girarono a destra, sull'Ardeatina. Qui c'erano delle vecchie cave di tufo, utilizzate l'ultima volta alla fine dell'Ottocento. I prigionieri venivano fatti scendere, legati gli uni agli altri per le mani, a gruppi di cinque. Priebke spuntava i loro nomi dalla lista. Loro entravano nella grotta, si avvicinavano cinque SS, puntavano il fucile alla nuca e sparavano. Agli ufficiali toccò il primo turno di prigionieri: dovevano spronare la truppa a fare altrettanto.Una volta eliminato un gruppo di condannati, il successivo entrava, era costretto a salire sui corpi di quanti erano già stati uccisi, poi le cinque SS appoggiavano la canna del fucile alla nuca e sparavano. Gli ultimi entrarono che quasi non c'era più posto: la catasta dei morti arrivava fino al soffitto. Furono costretti a salire fino in cima. Uccisi anche loro, i nazisti se ne andarono facendo saltare l'ingresso della cava. Non mancarono di buttarci davanti un mucchio di immondizia, per coprire l'odore.(AGI) Nic (Segue)Il massacro venne scoperto, tempo dopo, da un gruppo di bambini che si era avventurato nella zona per giocare.

Al processo, cinquant'anni dopo i fatti, Priebke si difenderà dicendo di essersi limitato a spuntare i nomi dalla lista. Ma già Kappler, che nell'Italia del dopoguerra era stato arrestato, condannato, ricoverato al Celio e che aveva fatto in tempo a fuggire con l'aiuto della moglie per morire libero in Austria, aveva confermato che anche gli ufficiali avevano sparato.Le ricostruzioni provano poi che ci fu il caso di un caporale, Wetjen, che ad un certo punto si rifiutò di continuare. Kappler gli mise la mano sulla spalla, lo tranquillizzò, e lo indusse a continuare. Ma per quell'atto di insubordinazione il Caporale Wetjen non venne mai punito. Per ristabilire l'ordine Kappler ordinò un altro giro di esecuzioni anche per gli ufficiali. Tutti spararono una seconda volta. Il 3 giugno successivo si sparse la voce che gli Alleati erano alle porte di Roma. Per tutta la notte gli abitanti del quartiere San Giovanni videro alzarsi lunghe lingue di fuoco dal giardino retrostante la prigione di Via Tasso: erano Priebke a Kappler che bruciavano le carte dell'archivio. La mattina susseguente gli americani entrano dall'Appia e dalla Casilina, loro fuggono dalla Cassia, verso nord. Si dividono. Priebke continuerà nella sua opera prima a Verona e poi a Brescia.Dopo la guerra Priebke sparì di circolazione. Finì a Bolzano, dove si fece battezzare da cattolico, poi con un passaporto ottenuto probabilmente grazie alla complicità di Monsignor Hudal (il parroco della Chiesa di Santa Maria della Pace a Roma, che per questo genere di attività non venne mai ricevuto in Vaticano da Pio XII) si imbarcò a Genova su una nave diretta a Buenos Aires. Qui il cerchio sembra chiudersi, perchè Priebke torna al mestiere di gioventù: un giornalista italiano lo incrocia per caso, nel 1954, in un bistrò della capitale argentina. Serve ai tavoli. Pochi anni dopo si trasferisce con tutta la famiglia a San Carlos de Bariloche, in mezzo alle Ande argentine che proprio in quegli anni ispirano a Walt Disney la meravigliosa foresta di Bambi. Inizia una nuova vita, trova la prosperità, possiede una clinica privata. La mattina del 12 maggio 1994 una troupe americana lo ferma per la strada. "E' lei Erich Priebke?", chiede Sam Donaldson della Abc. "Sì", risponde lui. E' il momento dei conti con la storia. Il doppio processo in Italia si conclude con la condanna ad una lunga pena detentiva, da scontare agli arresti domiciliari. Lui viene ospitato sulle prime in un convento, poi il suo procuratore lo porta a casa sua, in un piccolo appartamento di un quartiere romano. E' la metà di un dicembre di qualche anno fa. I vicini di casa accolgono quest'uomo che non ha mai mostrato la minima emozione, il minimo pentimento, per non dire una parvenza di turbamento, con uno striscione sulla facciata del palazzo: "Buon Natale, assassino"

- Dettagli

- Categoria: Rastrellamento del Quadraro

- Visite: 4442

di Ezio Mauro

la Repubblica 13 FEBBRAIO 2023

Parla l'ex prefetto di Roma che nascose la salma del capitano delle SS: "Penso si debba partire dai valori che sono alla base della democrazia e che ci impongono di avere rispetto per il corpo del vinto, anche se colpevole"

Erich Priebke (1913-2013), capitano delle SS durante la Seconda guerra mondiale,

Erich Priebke (1913-2013), capitano delle SS durante la Seconda guerra mondiale,

in servizio presso l’ambasciata tedesca di Roma

Giuseppe Pecoraro, 72 anni. Lei oggi coordina la lotta all'antisemitismo dopo aver passato tutta la sua vita professionale nelle prefetture d'Italia, a Rovigo, Prato, Benevento. È stato vicecapo della polizia e soprattutto, dal 2008 al 2015, è stato Prefetto di Roma. Per lei questa storia comincia l'11 ottobre del 2013, quando il telefono squilla nel suo ufficio. Chi la sta chiamando e perché?

"È il professor Ignazio Marino, sindaco di Roma, che quasi urlando, mi dice: "è morto Priebke, e io non ritengo di provvedere alla sua sepoltura. I motivi sono di ordine pubblico: tra i neofascisti che lo vogliono celebrare, la sinistra che lo vuole contestare, io non me la sento di ospitare rito funebre e funerale, e avverto il governo"".

Ma il sindaco ha questo potere di vietare un funerale?

"Il sindaco non può impedire che si svolga un funerale, ma può far sì che avvenga in forma privata".

Quindi in quel momento irrompe tra i suoi doveri un compito non previsto: gestire funerale e sepoltura di Priebke, l'ufficiale delle SS che era stato vicecomandante della Polizia di Roma occupata, che dava la caccia agli antifascisti, che li torturava nel carcere di via Tasso e che alle Fosse Ardeatine teneva la contabilità dei giustiziati, 335, 5 in più di quanto era stato deciso per rappresaglia dopo l'attentato di via Rasella. Si rende immediatamente conto della delicatezza del caso?

"Non c'è dubbio. Il nome di Priebke è tristemente famoso e a Roma tutti ricordano le Fosse Ardeatine, tutti conoscono il Male causato da quest'uomo, che per di più non si è mai pentito. Sapevo cosa stava per succedere ed ero molto preoccupato".

La figura di Priebke aveva già creato problemi di ordine pubblico?

"Sì, periodicamente c'erano state delle azioni di protesta nei suoi confronti, come pure iniziative nostalgiche, ad esempio la festa per i suoi cento anni".

Un caso di rilevanza mondiale. Lei cosa decide di fare come prima mossa?

"Sapevo che Priebke si trovava nella Cappella del Gemelli, dov'era morto. Per cui ho pensato che lì si potesse svolgere il rito funebre, e ho chiamato il Cardinal Vallini, Vicario di Roma: subito si è detto d'accordo, ma quando si è reso conto che molte persone di destra e di sinistra si stavano mobilitando per andare al Gemelli, mi ha chiesto di trovare un'altra soluzione. Dovevo ricominciare".

Decide subito di contattare i figli di Priebke?

"Sì, vivono all'estero, uno in Patagonia e l'altro negli Stati Uniti. La prima idea che mi viene è quella della cremazione".

Perché?

"Sono sincero: era la cosa più semplice, perché con la cremazione veniva meno il corpo, elemento simbolico e materiale per i nostalgici, al centro di possibili conflitti politici. Ma i figli non mi hanno concesso l'autorizzazione".

Lei si è trovato davanti una domanda millenaria: che fare col corpo del nemico? C'è il problema che quel corpo da vivo non ha mai voluto separarsi dalla colpa, e quindi ne è ancora in qualche misura investito. Bisogna evitare che diventi un sacrario nazista, o un luogo d'oltraggio. Cosa si può fare?

"Io penso che si debba partire dai valori che sono alla base della nostra democrazia, e che ci impongono di avere rispetto per il corpo del vinto, anche se colpevole".

Sta dicendo che la Repubblica processa perché vuole giustizia, rispetta la condanna ma non cerca vendetta?

"Non pratica vendette, la democrazia, e questo è un insegnamento per tutti".

Ma c'è una contraddizione: tocca a lei provvedere alla sepoltura di Priebke, come prefetto di Roma, ma Roma non vuole questi funerali perché è la città delle Fosse Ardeatine. Come si scioglie questo nodo?

"Innanzitutto tenendolo ben presente. Non era possibile avere uno dei colpevoli dell'eccidio delle Fosse Ardeatine vicino a chi era morto in quella strage. La popolazione di Roma non avrebbe mai accettato".

Erich Priebke durante il processo per l'eccidio delle Fosse Ardeatine

Erich Priebke durante il processo per l'eccidio delle Fosse Ardeatine

Il sindaco dice di no, il Vicariato di Roma si tira indietro, al Gemelli non è possibile fare questi funerali, i figli negano il permesso per la cremazione. Dunque?

"Si pone il problema di cosa fare della salma. Una soluzione sta diventando urgente. Ed ecco che mi arriva un telegramma dalla Comunità lefebvriana di Albano Laziale, che si dichiara disponibile a officiare i funerali di Priebke".

Ma la Comunità lefebvriana di Albano era finita nell'occhio del ciclone nel 2009, quando Monsignor Richard Williamson disse che nei campi nazisti non c'erano le camere a gas, e poi si dovette scusare con Papa Benedetto XVI. In più proprio in quei giorni, la commissione giustizia del Senato istituisce il reato di negazionismo: forse i lefebvriani non erano la soluzione più giusta, non crede?

"Ma lei non considera che io dovevo togliere la salma dall'ospedale Gemelli, perché la gente stava affluendo, col rischio di scontri. Bisognava andare ad Albano Laziale dove c'era questa Cappella disponibile. E dove, altrimenti?".

Ma quando il furgone con la salma di Priebke arriva davanti all'Istituto San Pio X succede il finimondo. Se lei tornasse indietro, considererebbe ancora quella dei lefebvriani la soluzione migliore?

"Non so se era la soluzione migliore, certo in quel momento era l'unica".

Il sindaco però, nella sua ordinanza, invoca problemi di ordine pubblico. Come mai lei decide di andare comunque avanti?

"Perché il sindaco non poteva rivendicare motivi di ordine pubblico, in quanto si trattava di un rito funebre in una cappella privata, in un suolo privato. Per cui non poteva interferire. Anzi, dovevamo sbrigarci perché gruppi di estremisti stavano arrivando da Roma".

La situazione è questa: alle 19.30 la funzione, che doveva cominciare due ore prima, non è ancora iniziata. Alle 19.50 è definitivamente sospesa. Cosa sta succedendo?

"Come temevo cominciano gli scontri. Per evitare il peggio annullo il funerale in attesa di trovare il momento opportuno per portare via la salma di Priebke".

Ma quel corpo adesso è dentro l'Istituto San Pio X assediato dai fascisti. Come pensa di impadronirsi della bara?

"Faccio arrivare ad Albano Laziale un furgoncino anonimo con agenti di polizia in borghese. Quando i neofascisti vanno a mangiare gli agenti penetrano all'interno, trasportano la bara fuori attraverso la finestra, la caricano sul camioncino e partono".

Siamo al rocambolesco, la bara trafugata dalla finestra. Quel furgoncino col corpo di Priebke in fuga è un po' l'immagine del fallimento di questa prima fase e mette lei al centro delle polemiche. C'è chi chiede le sue dimissioni, molti l'accusano di fare scelte di parte, ideologiche. Lei pensa di gettare la spugna, di rinunciare?

"Non ci penso proprio, in quel momento cerco solo di portare la bara altrove, evitando incidenti. L'unica preoccupazione non riguarda gli attacchi a me, ma il rischio che nel trasferimento il furgone con la salma possa essere intercettato".

Dove lo sta dirigendo?

"Verso Pratica di Mare, dove c'è una caserma dell'aeronautica, e quindi nel caso posso chiedere l'aiuto dei militari presenti".

Intanto i suoi piani saltano ad uno ad uno. Che ipotesi rimangono sul suo tavolo?

"Guardi, a un certo punto ho ipotizzato un trasferimento della salma in Argentina, dove Priebke aveva vissuto per un lungo periodo, ma Buenos Aires non ha mai risposto ai nostri sondaggi. Poi ho pensato alla Germania, ma i tedeschi non ne volevano proprio sapere, chiedevano soltanto che noi arrivassimo infine alla sepoltura del corpo. Rifiuto netto anche dai cimiteri militari tedeschi, perché Priebke non era morto in guerra: e dai sindaci di quattro città, che contatto e mi dicono di no".

Nessuno vuole il corpo del nemico. Lei però è in una tenaglia. Per il rispetto della storia deve evitare un'altra Predappio, per il rispetto della democrazia deve dare sepoltura al corpo di Priebke. La bara è ferma in un hangar con la finestra aperta a Pratica di Mare. Quanto può reggere una situazione del genere?

"Infatti, non poteva reggere. Sentivo anche la pressione dell'aeronautica, affinché io portassi via la salma, i soldati mormoravano, tant'è che per evitare complicazioni ho disposto un'altra zincatura della bara. Ma tutto questo non basta".

Cioè lei capisce che deve compiere una scelta, deve prendere una decisione?

"Certamente. Dovevo uscire da questa impasse, toccava a me. Prima di tutto perché me ne ero assunta la responsabilità di fronte al governo. Poi, e soprattutto, perché la sepoltura di Priebke era diventata una questione internazionale".

Si è reso conto allora che il nome di Priebke rendeva il caso universale?

"Certo, il mondo ci guardava per la difficoltà di decidere ma soprattutto per ciò che Priebke era stato, con le sue azioni e le sue parole".

Siamo in una situazione in cui l'urgenza incalza fortemente, ma il muro dei no impedisce una soluzione. Come si può forzare questo sbarramento?

"Ragionando su Priebke, sulla sua vita, sui crimini, sul giudizio, la condanna. A un certo punto mi trovai a pensare: ma era un detenuto... è morto da detenuto...".

Lei trova un bandolo nella sentenza del 1998 che condanna Priebke e fa sì che al momento della morte Priebke fosse tecnicamente un carcerato: è così?

"Esattamente. Era la svolta. Mi sono detto, ma se muore un detenuto dove viene sepolto? Se nessuno richiede la salma, viene sepolto nel cimitero del carcere".

Quindi?

"Quindi io potevo utilizzare la condizione giudiziaria di Priebke - detenuto - per arrivare alla sepoltura nel cimitero di un carcere. Così c'è l'inumazione della bara, ma il muro della prigione impedisce ogni pellegrinaggio e ogni oltraggio".

Ma anche in questi casi bisogna chiedere l'autorizzazione ai sindaci?

"Certamente. Quindi dovevo trovare un carcere il cui cimitero non era amministrato da un sindaco. Con fatica lo abbiamo individuato, ho chiamato il direttore del carcere e l'ho informato di dover svolgere un'azione coperta dal segreto di Stato".

Senza dire chi era il detenuto che veniva sepolto?

"Certo, senza dire nulla".

E lo ha vincolato al segreto?

"Per forza: anzi, mi ero fatto fare dal Ministro dell'Interno una delega per cui tutta l'operazione era coperta da riservatezza. Tutti dovevano mantenere il segreto".

Non crede il segreto assoluto, il "segretissimo", sia la conferma di quanto è ancora difficile un rendiconto pubblico sulla tragedia del secolo scorso?

"Infatti. Era necessario mettere il "segretissimo" proprio per evitare speculazioni e manifestazioni nostalgiche".

Sono le 11 di sera di un venerdì, 14 giorni dopo la morte di Priebke. È l'ora della scelta: il cimitero di un carcere. In questo modo Priebke avrà la sua tomba come voleva, ma l'avrà nella terra del paese che è stato profanato con l'eccidio, e sarà una terra prigioniera. È questa la soluzione?

"Sì, una soluzione capace di soddisfare i valori della democrazia e anche la famiglia Priebke. Informo i figli che verrà sepolto in forma riservata e in un luogo segreto. Tanto è vero che il direttore del carcere e gli uomini che portano la bara nel cimitero non sanno di chi è la salma che viene sepolta".

È verso quel cimitero che si dirige la station wagon partita da Pratica di Mare: la bara coperta da un telo passa davanti all'ultima bandiera italiana, entra nel carcere nella sospensione della domenica, quando non ci sono visite né lavori, mentre i detenuti sono tutti in cella. Chi si occupa della sepoltura?

"Due carabinieri partiti da Roma con una zappa, un piccone e una croce che verrà messa sulla tomba, con un numero. Quel numero è riportato su un foglio che io ho custodito nella cassaforte in prefettura. Serve a identificare la tomba, se un giorno i figli vorranno visitarla".

Sono venuti?

"Non mi risulta".

Lei è andato a visitare la tomba di Priebke?

"Sono andato per controllare l'esito finale di questa vicenda incredibile, e per avere la prova che lo Stato democratico in silenzio ha fatto il suo dovere. Oggi finalmente la vicenda Priebke è chiusa".

Lei sta dicendo che la democrazia, compiuto il suo dovere, può riprendersi i suoi diritti, a partire dalla distinzione tra il bene e il male?

"Proprio distinguendo tra il bene e il male si afferma la forza della democrazia e il dovere della giustizia".

Prefetto, da questa vicenda si può trarre la lezione che non esistono situazioni impossibili, perché c'è sempre la possibilità della scelta, il dovere della scelta?

"Le lezioni sono due: l'impossibile può essere sfidato, l'importante è assumersi la responsabilità di una scelta, che c'è sempre. Ma i fantasmi del Novecento sono ancora pericolosi, soprattutto per i giovani. Per questo non bisogna avere nessuna indulgenza: guai a essere indifferenti, la storia insegna".

Pubblichiamo una sintesi dell’intervista di Ezio Mauro a Giuseppe Pecoraro sulla sepoltura di Erich Priebke per il programma “La Scelta”, prodotto da Rai Approfondimento e Stand By Me. L’intervista integrale il 13 febbraio su Raitre alle 23.15

- Dettagli

- Categoria: Rastrellamento del Quadraro

- Visite: 5494

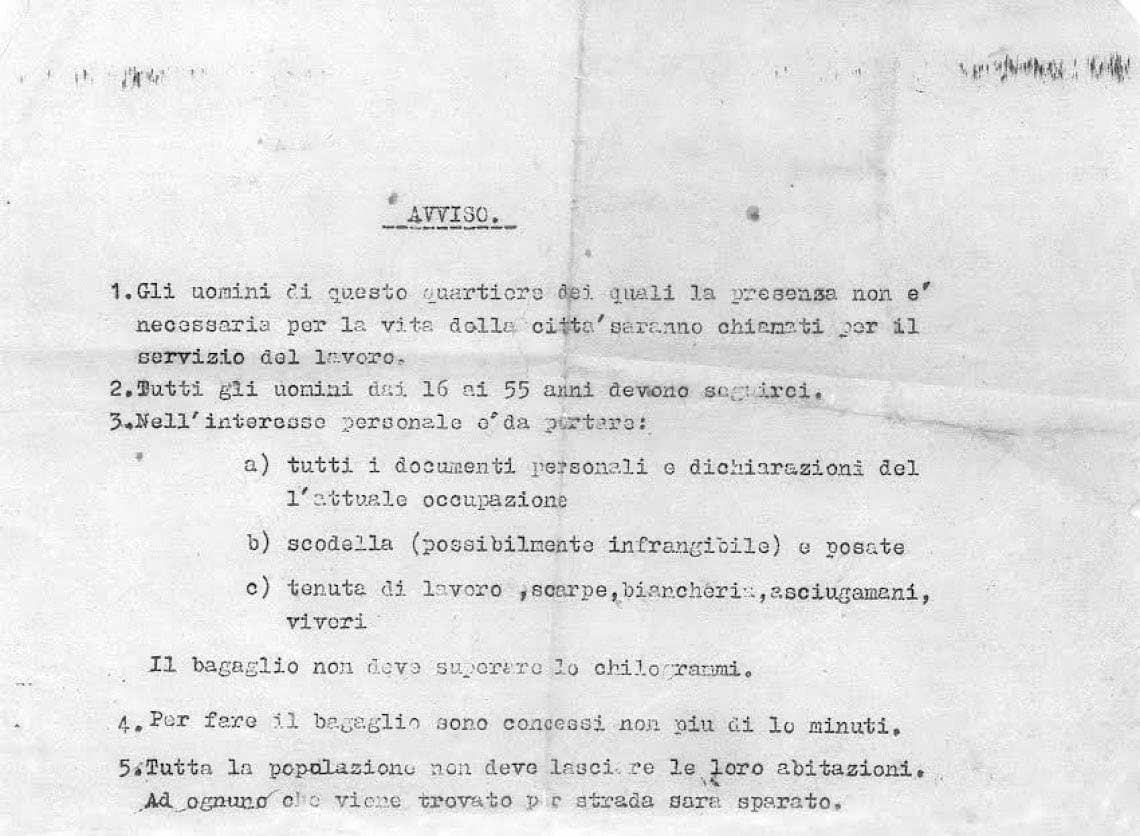

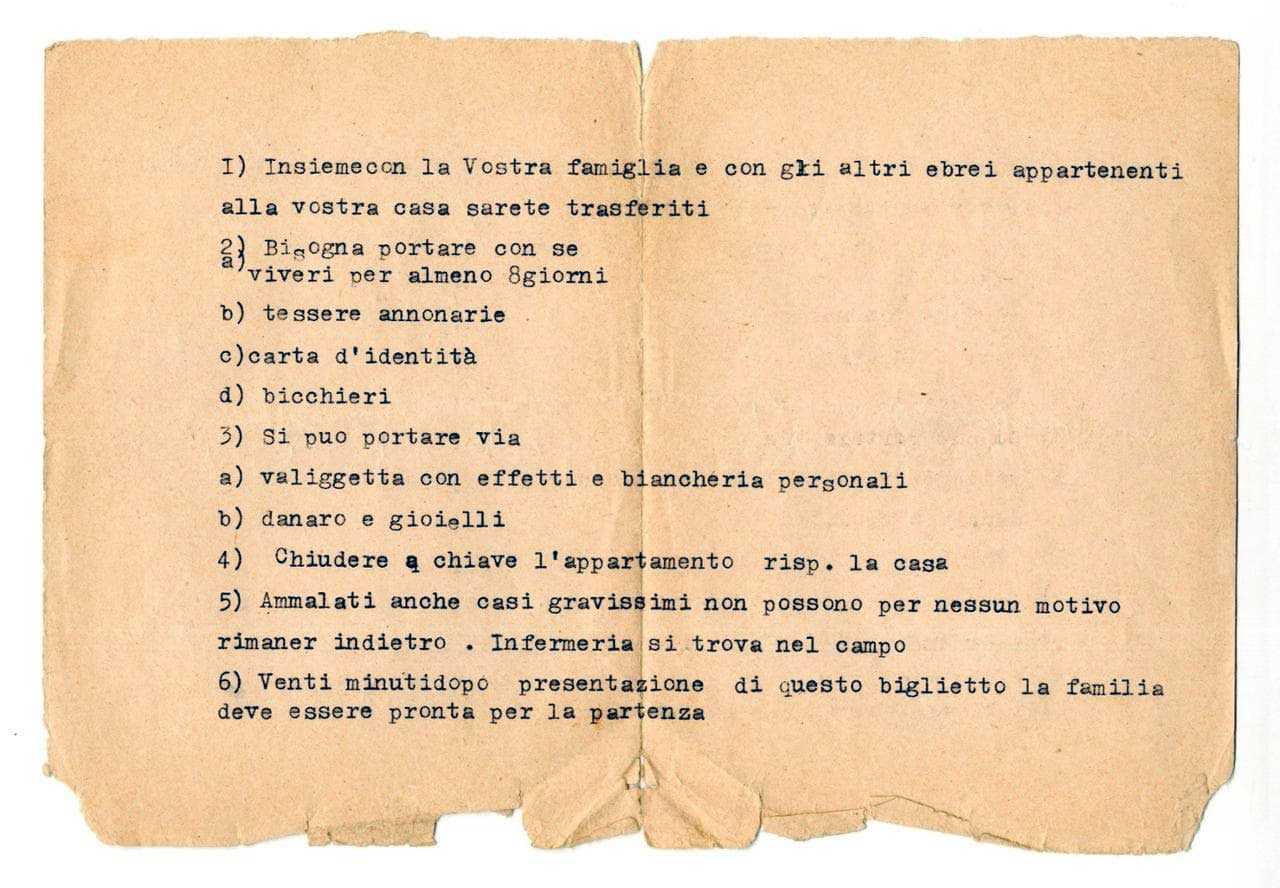

Newsletter quindicinale. 12 ottobre 2023 di Francesco De Leo

Questo numero di Storie di Storia è dedicato ad uno dei momenti più bui della storia del nostro Paese. Il 16 ottobre del 1943, i nazisti, con la collaborazione dei funzionari del regime fascista, diedero inizio al rastrellamento degli ebrei nel Ghetto di Roma. 1.259 persone (689 donne, 363 uomini e 207 bambini) furono deportate su camion militari in quello che sarà ricordato come il Sabato Nero. Come ha scritto nel suo ultimo editoriale il direttore de La Repubblica, Maurizio Molinari, “I pogrom come le stragi naziste avvenivano durante i giorni di preghiera, nella convinzione di andare a colpo sicuro, con più ebrei da uccidere”. Fu così quel 16 ottobre del ‘43, è stato così lo scorso 7 di ottobre 2023, perché - come scrive Molinari - “la Jihad ripropone oggi contro gli israeliani le più efferate metodologie di eliminazione degli ebrei con l’intento di scaraventare sulle vittime un odio superiore ad ogni immaginazione, al fine di precipitare nel terrore un popolo intero ed obbligarlo a fuggire, ponendo fine all’esistenza dello Stato ebraico”. Assieme al racconto su quei fatti dello storico Claudio Vercelli, leggerete l’analisi di Ruben Della Rocca sull’odio anti ebraico ad 80 anni dall’inizio delle deportazioni e dello sterminio degli ebrei in Italia, nei giorni della guerra terroristica lanciata da Hamas a Israele. Per non dimenticare. Buona lettura.

16/10/1943

IL SABATO NERO

LA STORIA

Di Claudio Vercelli (Storico contemporaneista, docente a contratto all’Università Cattolica di Milano)

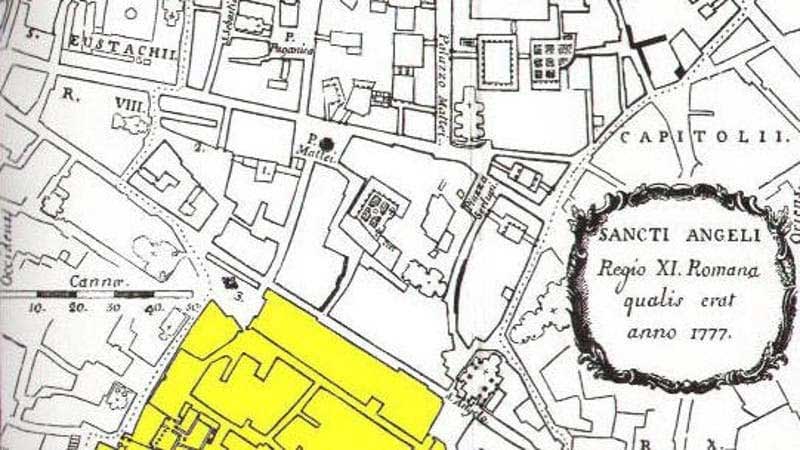

Il 16 ottobre 1943 non rimane solo il giorno della vergogna ma anche un chiaro richiamo ad un luogo dell’ignominia. Quel sabato, consacrato al riposo nell’ebraismo, nell’Italia occupata dai nazifascisti, si compì uno dei peggiori crimini che la nostra storia nazionale possa ricordare: la cattura di una rilevante parte degli ebrei romani. L’azione venne poi conosciuta anche come «rastrellamento del ghetto di Roma». Era tale poiché si concentrò nella capitale, avendo come tragico epicentro via del Portico d’Ottavia come anche le aree immediatamente adiacenti al pari di altre zone della città. Tra le cinque e mezza del mattino e il primissimo pomeriggio, 1.259 cittadini (per metà donne, per più di un quarto uomini e per la parte restante minori), appartenenti alla «razza ebraica», così come il regime fascista già nel 1938 si era incaricato di definirli, venne arrestata. Ad adoperarsi in tale ruolo vi erano non solo i militari germanici appartenenti alle SS e alla polizia ma, come sempre capita nei sistemi di occupazione, anche funzionari della Repubblica sociale italiana, un regime fantoccio creato poche settimane prima - dopo i fatti sconvolgenti dell’8 settembre, e quindi della firma dell’armistizio con gli Alleati - per garantire il controllo germanico dell’Italia non ancora liberata. Si trattava di un’evidente prova di forza tra poteri, avendo come preda un indifeso numero di persone, quasi tutti cittadini italiani, in quella che è la città per eccellenza del cattolicesimo nonché la capitale di un Paese che era stato la culla del fascismo prima per poi divenire l’alleato, tra il 1940 e il 1943, del nazionalsocialismo nella guerra di sterminio. Delle 689 donne, dei 363 maschi e dei 207 bambini catturati, ben 1.023 furono deportati ad Auschwitz. Di essi, ne sopravvissero sedici (tra i quali una sola donna, Settimia Spizzichino). Poco prima di avviare in un convoglio merci quanti erano inesorabilmente destinati alla morte, secondo la rigida contabilità tedesca, basata su leggi e disposizioni inappellabili, furono rilasciati i componenti delle cosiddette famiglie di «sangue misto». Il macello, per capirci, doveva avvenire in maniera sistematica. Quindi, con metodo e non certo per via di un agire casuale, dettato dal momento. Nella logica nazista, non si trattava di esercitare una vendetta ma di trasformare l’Europa nella sua composizione sociale e demografica. Gli ebrei, espressione più infima e pericolosa delle «razze inferiori», dovevano essere cancellati. Ovunque. La presenza ebraica a Roma datava a due secoli prima della nascita di Gesù. Si trattava del cuore popolare di quella che nel mentre era divenuta la capitale dell’Italia. Con essa, quindi, della Penisola intera. Non a caso, nel primo autunno del 1943, la stima degli ebrei presenti in città, che assommava i residenti, come tali censiti e registrati alle anagrafi, i rifugiati ed eventuali clandestini (per ragioni politiche, oltre che legali e amministrative) portava ad oltre diecimila il numero di persone interessate. I tedeschi ne erano ben consapevoli. Nella sua perfidia politica, inoltre, Berlino sapeva perfettamente che Roma era una città nella quale la presenza della Santa Sede costituiva un elemento di ulteriore rilevanza, in ragione del quale misurare gli effetti di un’azione di forza quale sarebbe stato il sequestro e la deportazione della sua popolazione ebraica. Non a caso, già il 10 settembre Herbert Kappler, comandante della Gestapo e del servizio di sicurezza delle SS nella capitale italiana, aveva ricevuto dai suoi superiori l’ordine di dare corso con celerità e determinazione alle operazioni antiebraiche. Il 26 settembre, veniva quindi intimato ai presidenti della Comunità ebraica romana e a quello dell’Unione delle comunità israelitiche di consegnare, in non più di trentasei ore, cinquanta chilogrammi d’oro, pena la deportazione di duecento maschi. Il taglieggiamento si risolse con la consegna di quanto richiesto. Nei primi giorni di ottobre un gruppo di uomini comandati da Theodor Dannecker, collaboratore di Adolf Eichmann, giunse nella capitale. Il suo compito era precisamente quello di organizzare la cattura degli ebrei. Al presidio originario si aggiunsero altri specialisti della «soluzione finale della questione ebraica». Ognuno di essi aveva già maturato un’esperienza in tale senso. operando nell’Europa orientale. A loro disposizione vi era la documentazione così come l’apparato logistico necessari per assolvere ad un tale compito. Il 14 ottobre Kappler ordinò il saccheggio dei beni conservati nelle biblioteche della comunità e del collegio rabbinico, oltre agli elenchi degli iscritti. Nel mentre, il comandante del campo di Auschwitz, Rudolf Höss, riceveva la comunicazione che entro una settimana sarebbe arrivato il convoglio da Roma con almeno un migliaio di deportati. All’alba di sabato 16 ottobre alcune centinaia di uomini della polizia d’ordine tedesca procedettero quindi ad una sistematica azione di rastrellamento, usando le liste del censimento degli ebrei in Italia, fatte redigere da Mussolini nel 1938, insieme a tutti i documenti anagrafici a disposizione. La procedura era sempre la medesima: gli uomini, perlopiù appartenenti a reparti di riservisti e già impegnati nella sorveglianza del territorio urbano, dovevano bloccare le vie di accesso nelle zone sottoposte a sistematico controllo, per poi procedere al rastrellamento di isolato in isolato e di condominio in condominio. Si trattava, ancora una volta, di un’azione concertata, destinata ad essere eseguita con il massimo coordinamento e la maggiore celerità possibile, per spiazzare le vittime, impedire le fughe e neutralizzare qualsiasi tipo di reazione. Malgrado le scene disperate che si ripeterono, i militari non dovettero fare ricorso alle armi se non come strumento di intimidazione. I 1.259 catturati furono quindi trasportati al Collegio militare di Palazzo Salviati, dove vi rimasero una trentina d’ore. Così commentava Kappler, in un rapporto: «in relazione all’assoluta sfiducia nella polizia italiana, per una simile azione, non è stato possibile chiamarla a partecipare. […]. Dopo la liberazione dei meticci e degli stranieri (tra questi un cittadino vaticano), delle famiglie di matrimoni misti compreso il coniuge ebreo, del personale di casa ariano e dei subaffittuari, rimasero presi 1.007 giudei. Il trasporto [è] fissato per lunedì 18 ottobre ore 9». La popolazione romana, laddove avvertita di quanto stava succedendo, si adoperò, ove possibile, per mettere in salvo i fuggitivi, sottraendone un certo numero dalle grinfie naziste. Una donna cattolica, che aveva in affido un giovanissimo ebreo, molto malato, decise di non abbandonarlo, seguendone quindi la sorte. I deportati, nella mattinata del 18 ottobre, furono trasferiti alla stazione Tiburtina dove li attendeva un convoglio composto da diciotto carri bestiame. Alle 14 il treno, scortato da una ventina di membri della polizia d’ordine tedesca, partì, per arrivare quindi ad Auschwitz nella tarda serata del 22 ottobre. All’alba del giorno successivo, i portelloni furono aperti. Nel mentre già un paio di persone anziane erano decedute. Alla selezione, all’ingresso di Birkenau, 820 vittime furono giudicate inabili al lavoro, condotte alle camere a gas e assassinate. La parte restante fu utilizzata nei lavori forzati, anche in altri campi, nei quali vi perirono pressoché quasi tutti, con l’eccezione di sedici sopravvissuti. Il numero complessivo degli ebrei deportati di religione ebraica nel periodo dell'occupazione tedesca di Roma fu di 2 091 (dei quali 1 067 uomini, 743 donne e 281 bambini). Sopravvissero in 101. Il Vaticano, venne informato in tempo reale di quanto stava succedendo «sotto gli occhi del Padre Comune». Fu anche lasciato intendere che se i rastrellamenti fossero proseguiti, Pio XII avrebbe forse potuto pronunciarsi pubblicamente contro di essi. I tedeschi, al riguardo, pur essendo determinati nei loro obiettivi, intendevano garantirsi il maggiore silenzio possibile e, con esso, il minore clamore. Neanche la richiesta del rilascio degli ebrei battezzati venne comunque soddisfatta. Di fatto il Papa tacque, o si espresse per interposti strumenti, come nel caso di un articolo sull’«Osservatore romano», pubblicato il 26 ottobre, dove ci si esprimeva al riguardo in termini comunque incomprensibili per coloro che non avessero conosciuto dal vivo i tragici eventi. Mentre invece il pontefice indicò la necessità di dare soccorso ai perseguitati. Anche da ciò, quindi, il riparo clandestino offerto, fino alla liberazione di Roma il 4 giugno, di 4.447 ebrei nei conventi e nelle strutture religiose capitoline.

LA SCHEDA

Il Ghetto di Roma

Nel medioevo e nel rinascimento le città erano divise in zone abitate in genere da gruppi uniformi per provenienza oppure per mestiere. Anche gli ebrei facevano in modo di vivere vicini fra loro, in strade o quartieri chiamati giudee o giudecche. La vicinanza era motivata da rapporti di parentela e di conoscenza, e dalla prossimità ai servizi comuni come, nel caso degli ebrei, la sinagoga, le macellerie kasher e il bagno rituale. Questi quartieri erano parte viva e integrata delle città. Nel Cinquecento, invece, i governanti decisero in molti luoghi di chiudere gli ebrei dentro a un ghetto, ossia un quartiere-prigione, un recinto chiuso da muri e cancelli, impedendo loro di fissare liberamente la loro residenza, e limitando la loro libertà con divieti di ogni sorta, come quello di fare determinati mestieri. Questo fenomeno è collegato all’espansione dell’Islam, all’avanzare della Riforma protestante e alle contromisure prese dagli stati cattolici, con la Controriforma, in nome di una fede più rigorosa, che imponeva la separazione dagli eretici e da tutti coloro che vivevano nell’errore e nel peccato. Il 14 luglio 1555 papa Paolo IV Carafa promulgava la bolla Cum Nimis Absurdum. “Essendo davvero assurdo” che gli ebrei vivessero insieme ai cristiani, venivano elencate regole tali da separarli per secoli. Veniva dunque istituito, sulla riva del Tevere dove il fiume spesso straripava, un ghetto, una zona recintata con due cancelli, e al suo interno un solo edificio per la sinagoga. Tutti gli ebrei dovevano esservi radunati, anche quelli che vivevano nelle campagne intorno a Roma. Gli ebrei dovevano vendere le loro case, anche quelle all’interno del Ghetto, e pagare un affitto. Ne derivò una speculazione immobiliare da parte di istituti religiosi e famiglie nobili, poi appena mitigata dall’introduzione dello jus gazagà, una sorta di equo canone. Gli ebrei dovevano indossare un segno giallo per distinguersi, e non potevano avere servitori cristiani. I medici ebrei non potevano curare i cristiani, i commercianti potevano vendere solo oggetti usati, e ai prestatori di denaro venivano imposti vincoli per favorire i Monti di Pietà cristiani. I pontefici successivi modificarono queste disposizioni, in positivo come Sisto V o in negativo come Pio VI, ma comunque il ghetto durò dal 1555 al 1870, con brevi interruzioni per l’arrivo degli eserciti di Napoleone (1798-1799; 1808-1814) e durante la Repubblica Romana (1848-1850). Dall’epoca del papato di Gregorio XIII (1577) gli ebrei venivano obbligati ad assistere, preferibilmente di sabato, alle prediche coatte. Durò fino all’Ottocento anche la triste pratica dei battesimi forzati. Il battesimo veniva a volte amministrato ai bambini anche contro la volontà dei genitori; dopo la conversione era impedito per sempre ogni contatto con la famiglia, e il ritorno alla fede ebraica veniva considerato eresia e punito con la morte. Dal 1466 furono organizzate, durante il carnevale, gare di corsa riservate agli ebrei. Presto questi spettacoli divennero disonoranti, con gli ebrei costretti a correre nudi e bersagliati dal fango, e nel 1668 vennero aboliti.

Fonte: I tesori del Museo Ebraico di Roma, Daniela di Castro, Araldo De Luca Editore

L’ANNIVERSARIO

L’odio anti ebraico 80 anni dopo

Di Ruben Della Rocca (Già Vicepresidente della Comunità Ebraica di Roma).

È un anniversario triste quello che ci apprestiamo a vivere con gli 80 anni dall’inizio delle deportazioni e dello sterminio degli ebrei italiani nei campi della morte nazisti della seconda guerra mondiale. Quest’anno il numero tondo acuisce il dolore. Un dolore che diventa insopportabile e carico di angoscia per quanto sta accadendo in Israele in questi giorni ed in queste ore. Centinaia di morti, migliaia di feriti, decine e decine di bambini, giovani, anziani, soldati e civili rapiti e deportati a Gaza, colpevoli solamente di essere ebrei e di amare la vita, la libertà e la democrazia. Gli scempi delle SS nel 1943 ripetuti da Hamas in questi giorni con la stessa identica matrice, un odio profondo e viscerale contro gli ebrei. 80 anni rappresentano la vita di un uomo nella sua Interezza eppure sembrano un soffio davanti all’intramontabile dimensione della tragedia. Sarà una giornata intensa vissuta sull’onda delle emozioni, un momento di riflessione condiviso assieme alle più alte cariche dello Stato, in Italia ed a Roma, città colpita mortalmente in quelle giornate così nefaste non solo per i cittadini di religione ebraica vittime del rastrellamento, della cattura e delle persecuzioni, ma per tutti i cittadini che ne vivranno ricordo con il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Non possiamo però esimerci dal compiere riflessioni e lanciare allarmi sulla situazione attuale dell’antisemitismo nel nostro paese e nel mondo. Se quel motto “MAI PIÙ” è risuonato nel cuore e nelle menti di tanti, ripartendo proprio dalle ceneri di Auschwitz, nel pensiero di un vecchio continente unito e solidale, proprio dall’Europa che speravamo ormai immune e vaccinata da stereotipi, discriminazioni ed odii antiebraici, dalle nostre città che hanno vissuto il dramma delle persecuzioni, riparte quel magma virale che rischia di diventare una eruzione incontrollabile. Gli episodi di antisemitismo in Europa già prima della pandemia, nel triennio 2017/2019 avevano vissuto un deciso incremento. La fonte di tale odio ha varie matrici culturali: dai movimenti suprematisti e nazifascisti al crescente sentimento antiebraico degli immigrati dai paesi arabi di seconda e terza generazione nati in Europa, fino ai movimenti politici antisionisti. Quel che desta maggiore preoccupazione è l’adesione ideologica, in larghi strati dell’opinione pubblica al punto tale, per questi movimenti, da riuscire ad inserire loro esponenti nelle istituzioni e nei parlamenti di molti paesi. I dati post pandemia sono ancora più crescenti e segnalano un aumento ulteriore degli stereotipi gravi ed infamanti:

-Gli ebrei controllano media e finanza

-Gli ebrei sono tutti ricchi e si aiutano tra loro

-Gli ebrei non sono fedeli alla nazione dove vivono

-Israele è uno stato illegittimo e perseguita i palestinesi

-Israele è uno stato nazista e si comporta con i palestinesi come i tedeschi facevano con gli ebrei

-Gli unici ebrei buoni sono quelli che accusano Israele e lo boicottano, gli altri sono complici di uno stato criminale e di conseguenza cattivi

Le fake news di matrice suprematista sono quelle sfociate negli atti di odio più gravi come l’attacco alla sinagoga di Halle in Germania durante il Kippur dell’ottobre 2019. Le teorie del complotto giudaico sono state fin dai primi mesi della comparsa del Covid linfa per i No Vax ed altri movimenti simili, con gli ebrei cospiratori nel creare il virus e allo stesso tempo vendere i vaccini. Uno degli studi più recenti, datati 2019, ad opera dell’Anti Defamation League, individua nel nostro paese come 8.900.000 gli italiani con pregiudizi antisemiti, di cui il 43% è di religione musulmana e il 14% nella fascia giovanile. Lo stesso Osservatorio per la Sicurezza contro gli atti discriminatori del Ministero degli Interni italiano conferma in uno studio svolto tra il 2016 ed il 2021 un incremento degli atti discriminatori etnico/razziali e religiosi ed il 17% di essi di matrice antiebraica. Considerati i numeri della presenza ebraica nella nostra penisola una percentuale considerevole. La fonte CDEC (Centro di documentazione ebraica contemporanea) ci informa che nel 2022 gli atti antiebraici sono stati 241 contro i 226 dell’anno precedente tra aggressioni, vandalismo, minacce, graffiti, diffamazione e antisemitismo nei media. Uscendo dai nostri confini nazionali uno studio della Anti Defamation League del 2023 su alcuni paesi europei segnala un forte aumento dell’odio antiebraico soprattutto in quelle nazioni dell’est dove i nazionalismi hanno preso il sopravvento. Polonia e Ungheria su tutti con un antisemitismo viscerale di stampo cattolico e populista e ultra nazionalista che vede nell’ebreo il “diverso” nemico della patria, mentre Francia e Regno Unito subiscono l’influenza dell’antisemitismo musulmano mascherato da antisionismo ed odio per Israele. Proprio la Francia ha visto i casi più eclatanti di odio antiebraico tramutarsi in assassini efferati come l’omicidio della anziana ebrea Mirelle Knoll nel 2018 da parte di un giovane vicino di casa islamista e di Sara Halimi ancora prima, nel 2017, picchiata brutalmente e scaraventata dalla finestra dal figlio musulmano radicalizzato di una vicina di casa ed ancora prima di Ilan Halimi seviziato, torturato e ucciso da una banda di giovani musulmani in quanto ebreo nel 2006. Non vanno meglio le cose in Belgio, dove secondo una inchiesta dell’Express, viene messo in luce come nelle scuole le discriminazioni contro gli studenti ebrei siano all’ordine del giorno, soprattutto causate dai studenti musulmani preponderanti nel numero. Ed intanto nei civilissimi paesi scandinavi si passa dalle profanazioni dei cimiteri ebraici in Danimarca nel 2019 ai successi elettorali in Svezia di partiti che si rifanno all’estrema destra, con una ricerca della società Acta Publica che rivela come siano 289 i politici svedesi che hanno avuto comportamenti o attività di stampo razzista o nazista, 240 di loro appartenenti ai democratici svedesi di Jimmie Akesson che all’ultime elezioni hanno preso il 20,5% dei consensi ed ora appoggiano il governo in carica mentre ancora più a destra non mancano formazioni di suprematisti come il Nordfront I cui militanti sfilano con divise che ricordano quelle naziste e soprattutto quelle dei suprematisti americani, al punto che in Finlandia la stessa organizzazione attiva in tutta la Scandinavia è stata dichiarata illegale e contro l’ordine democratico. Non di poco conto atti delinquenziali di questi estremisti come quelli del bruciare il Corano in piazza ed il tentativo di fare la stessa cosa con la Torah, il Pentateuco ebraico. Dulcis in fundo nella nostra cara e vecchia Europa quei partiti di ispirazione neonazista che in Germania ed Austria come l’AFD hanno ripreso un forte vigore e che, secondo un report di RIAS nel 2022 e come denunciato dalle comunità ebraiche tedesche, con i 2400 episodi antisemiti ,il 21% dei quali compiuto da estremisti di destra o populisti uniti a quel 7% di manifestazioni anti israeliane, ripropongono drammaticamente la questione ebraica il quel paese che tentò di risolverla con la “soluzione finale” degli anni del Terzo Reich. Il quadro poco edificante del nostro continente si chiude con Russia ed Ucraina dove i battaglioni Wagner da un lato e Azov dall’altro si distinguono per il neonazismo che li ispira e con movimenti e partiti come il Partito Nazional Socialista Russo composto da elementi fuoriusciti dal vecchio Pamyat, in un misto di ultrà nazionalismo e fedeltà quella chiesa ortodossa che anche in Polonia e Grecia soffia troppo spesso sul fuoco dell’antisemitismo più bieco. E così mentre in Europa la situazione sopra descritta crea preoccupazione, negli USA lo scenario è ancora più inquietante. Nella terra che si considera delle libertà il razzismo non è mai mancato, con movimenti come il Ku Klux Klan ormai sorpassato a destra da suprematisti e neonazisti di ogni risma. Tristemente famosa la marcia dei suprematisti nell’Università della Virginia, dopo gli scontri di Charlottesville, nell’agosto del 2017 al grido di “Gli ebrei non ci rimpiazzeranno” e del motto nazista “Terra e suolo” sulla purezza della razza ariana. Dal 2018 numerosi poi gli attacchi a centri ebraici, tanto da parte di singoli “lupi solitari” quanto di gruppi organizzati come quelli dell’aprile 2019 alla sinagoga Chabad di San Diego con una donna uccisa e numerosi feriti o quello di Pittsburgh alla sinagoga “Tree of life” dell’ottobre 2019 con 11 vittime o l’attacco al supermarket Kosher a Jersey City, in questo caso da parte di una gang afroamericana che fece 4 morti. Sempre citando uno studio dell’ADL negli Stati Uniti nel 2022 gli episodi antisemiti hanno avuto un incremento del 36%. In tutto questo marasma l’uso criminale dei social ad alimentare un odio profondo e costante ed una retorica tesa a banalizzare la Shoah, con luoghi comuni che hanno fatto presa sui gruppi anticapitalisti, antisistema e per finire sugli ultras degli stadi dove nelle curve, non solo in Italia la piaga antisemita è ormai conclamata, ma anche in Olanda ed in Inghilterra dove squadre come l’Aiax ed il Tottenham vengono continuamente fatte bersaglio di cori ed atteggiamenti antisemiti per le origini ebraiche dei team. Capitolo a parte andrebbe dedicato all’odio antiebraico nei paesi arabi con le decine di migliaia di ebrei espulsi, cacciati e vittime di pogrom nel 1967, a seguito della Guerra dei Sei Giorni o con le frequenti dichiarazioni improvvide di negazione o banalizzazione della Shoah del leader palestinese Abu Mazen, mentre uno dei best seller nelle librerie del Cairo è da anni il libello zarista antisemita e fake news per eccellenza “I protocolli dei Savi di Sion”. Hamas, Hezbollah e quei paesi ferocemente antisemiti come l’Iran, lo Yemen ed i tanti altri della galassia islamica meritano una riflessione più ampia e di natura geopolitica. In chiusura di questa panoramica degli orrori non è possibile non citare gli scivoloni continui della nostra classe politica, che dai semplici consiglieri municipali delle città fino ai parlamentari e ministri dei governi ci offrono continuamente perle di saggezza a sfondo antisemita, in un puzzle di affermazioni fatto di ignoranza, retorica e pregiudizio che tocca tutti gli schieramenti dell’arco costituzionale, nessuno escluso. Se non si cambiano modo di pensare, di comunicare e non si mettono al primo posto cultura e conoscenza non saranno mai le celebrazioni commemorative a sconfiggere il virus dell’antisemitismo e dell’odio antiebraico. L’unico vaccino a disposizione è l’educazione dei giovani nelle scuole, fin dalla tenera età. Usiamolo per curarci.

IL DOCUMENTO

ANALISI DELLO STATUTO DI HAMAS

The Meir Amit Intelligence and Terrorism Information Center

Lo Statuto di Hamas è il documento che definisce l’ideologia del movimento così come è stata formulata e affinata dai suoi fondatori. Include la visione radicale del mondo islamico (concepita dai Fratelli Musulmani in Egitto), che sostanzialmente non è cambiata nei 18 anni della sua esistenza. Per quanto riguarda Israele, la posizione della Carta è intransigente. Essa considera il “problema della Palestina” come una questione religiosa e politica musulmana e il confronto israelo-palestinese come un conflitto tra l’Islam e gli ebrei “infedeli” La “Palestina” è presentata come terra sacra dell’Islam ed è severamente vietato cederne un centimetro perché nessuno (compresi i governanti arabo-musulmani) ha l’autorità per farlo. Per quanto riguarda le relazioni internazionali, lo Statuto manifesta una visione del mondo estremista e anti-occidentale come Al-Qaeda e altre organizzazioni terroristiche. Questa visione del mondo porta con sé il rifiuto di riconoscere il diritto dello Stato di Israele a esistere come nazione indipendente e sovrana, il lancio di una jihad (guerra santa) incessante contro di esso e la totale opposizione a qualsiasi accordo o intesa che riconosca il suo diritto a esistere. All’inizio della Carta c’è una citazione attribuita a Hassan Al-Bana, secondo cui “Israele sorgerà e continuerà a esistere finché l'Islam non lo spazzerà via, come ha spazzato via ciò che lo ha preceduto”. L’antisemitismo palese e feroce, di matrice sia islamica che cristiano-europea, è ampiamente utilizzato per la creazione di un'associazione di difesa dei diritti umani. Anche gli ebrei sono presentati come degni solo di umiliazione e di una vita di miseria. Questo perché, secondo la Carta, hanno irritato Allah, rifiutato il Corano e ucciso i profeti (il versetto del Corano in questione, tratto dalla Surah Aal-‘Imran, è citato all’inizio dello Statuto). Il documento include anche miti antisemiti tratti dai Protocolli degli Anziani di Sion (citati nell’articolo 32) riguardanti il controllo ebraico dei media, dell’industria cinematografica e dell’istruzione (articoli 17 e 22). I miti sono costantemente ripetuti per rappresentare gli ebrei come responsabili delle rivoluzioni francese e russa e di tutte le guerre mondiali e locali: “Nessuna guerra ha luogo in nessun luogo senza che gli ebrei vi siano dietro” (articolo 22). La Carta demonizza gli ebrei e li descrive come brutali, come i nazisti, nei confronti di donne e bambini (articolo 29). Lo Statuto considera la jihad (guerra santa) come il modo per sottrarre tutta la “Palestina” agli ebrei e distruggere lo Stato di Israele, e gli attacchi terroristici di Hamas sono visti come anelli della catena della jihad portati avanti durante il conflitto israelo-palestinese. L'articolo 15 afferma che “la jihad per liberare la 'Palestina' è un dovere personale” di ogni musulmano, un'idea esposta da 'Abdallah 'Azzam. La Carta enfatizza la battaglia per i cuori e le menti dei musulmani o “la diffusione della coscienza islamica” all'interno di tre sfere principali: i palestinesi, i musulmani arabi e i musulmani non arabi (articolo 15). Il processo di promozione e diffusione di quest”"coscienza islamica” è definito come un’operazione di “sensibilizzazione”. Il processo di promozione e diffusione della “"coscienza islamica” (amaliyyat al taw aiyah) è definito come la sua missione più importante. I chierici, gli educatori, gli uomini di cultura, coloro che operano nei media e nei servizi di informazione e il pubblico generalmente istruito hanno tutti la responsabilità di portarla avanti (ibid.). Come parte della battaglia per i cuori e le menti, la Carta pone un’enfasi particolare sull'educazione [cioè l'indottrinamento] nello spirito dell'Islam radicale, basato sulle idee dei Fratelli Musulmani. Il sistema educativo nei territori amministrati dall'Autorità palestinese deve subire cambiamenti fondamentali: deve essere "purificato", epurato dalle "influenze dell'invasione ideologica portata dagli orientalisti e dai missionari" (articolo 15) e le giovani generazioni devono ricevere un’educazione islamica radicale basata esclusivamente sul Corano e sulla tradizione musulmana (la Sunnah). I mezzi utilizzati per il reclutamento ideologico, come specificato nella Carta, sono "libri, articoli, pubblicazioni, sermoni, volantini, canti popolari, linguaggio poetico, canzoni, opere teatrali, ecc. Se impregnati di credenze e cultura islamica "corretta", diventano un importante mezzo per sollevare il morale e costruire la fissazione psicologica e la forza emotiva necessarie per una continua "campagna di liberazione" (articolo 19). La Carta sottolinea l'importanza della solidarietà musulmana secondo i comandi del Corano e della Sunnah, soprattutto alla luce del confronto in atto tra la società palestinese e il "nemico terrorista ebreo", descritto come nazista. Una delle espressioni di questa solidarietà è l'aiuto ai bisognosi (una delle cui principali manifestazioni è la rete di varie "società caritatevoli" create da Hamas, che integrano attività sociali e sostegno al terrorismo). Lo Statuto delinea la differenza ideologica tra Hamas, con la sua visione radicale del mondo islamico, e l'Organizzazione per la Liberazione della Palestina, di orientamento laico, ma rende omaggio alla necessità dell'unità palestinese per affrontare il nemico ebraico. Il documento osserva che una visione islamica del mondo contraddice completamente l'orientamento laico dell'Organizzazione per la Liberazione della Palestina e l'idea di uno Stato palestinese laico. Tuttavia, si legge nella Carta, Hamas è pronto ad aiutare e sostenere ogni "tendenza nazionalista" che lavora "per liberare la Palestina" e non è interessato a creare scismi e disaccordi (articolo 27).

SEGNALAZIONI

Libri: Portico d’Ottavia 13, di Anna Foa, Roma, Laterza, 2013

Israele. Storia dello Stato, di Claudio Vercelli, Giuntina, 2023

Film: L’oro di Roma, Regia di Carlo Lizzani, con Irag Anvar, Gérard Blain, Paola Borboni, Andrea Checchi, Italia, Francia, 1961.

La trasmissione: A proposito di Shalom. Conversazione settimanale di Alessio Falconio (Direttore di RadioRadicale) con Ruben Della Rocca (Già Vicepresidente della Comunità ebraica di Roma) dedicata alle pubblicazioni del mondo delle comunità ebraiche.

Museo: Museo ebraico di Roma. Il Museo Ebraico di Roma è inserito nel complesso monumentale del Tempio Maggiore. Il percorso museale permette, attraverso la visita delle diverse sale, la ricostruzione della vita ebraica a Roma fin dai primi insediamenti, nel II sec. Prima dell’Era Volgare. La Comunità Ebraica vive a Roma da 2200 anni ininterrottamente: questa caratteristica la rende tra le Comunità più antiche presenti fuori dalla Terra d’Israele. Le opere esposte nel Museo, risalgono principalmente al periodo del Ghetto (1555-1870) e provengono interamente dal palazzo delle Cinque Scole o Sinagoghe. La ricchissima collezione comprende arredi liturgici, manoscritti, incunaboli, documenti storici, registri ed opere marmoree. Fin dal 1960 il Museo ha esposto i suoi tesori in un’unica sala, ma lo studio e la catalogazione di tutte le opere hanno richiesto una maggiore area espositiva ed un nuovo allestimento, inaugurato nel 2005. Il Museo copre un’area di 700 metri quadrati e si snoda in sette sale dai temi diversi. Offre la ricostruzione della vita della popolazione ebraica a Roma e ci mostra come questa sia riuscita a integrarsi nella compagine socio-economica della Città, pur mantenendo la propria identità.

Indirizzo: Via Catalana (Sinagoga), Roma

Telefono: +39.06.68400661

- Dettagli

- Categoria: Rastrellamento del Quadraro

- Visite: 3696

di Salvatore Giuffrida, di Salvatore Giuffrida

16 APRILE 2022

Trentuno vittime, 750 deportati. Il 17 aprile del 1944 la feroce rappresaglia delle SS contro il quartiere rosso di Roma

Sono le 4 del mattino, i soldati del 71esimo Panzergrenadier al comando del colonnello delle SS Herbert Kappler bloccano le strade da via Tuscolana a Torpignattara: inizia Unternehmen Walfish, operazione Balena, il rastrellamento del Quadraro. Il quartiere è isolato, nessuno entra, nessuno esce. I tremila soldati, coordinati dalle SS, irrompono nelle case, prendono con la forza gli uomini dai 16 ai 55 anni e li portano al cinema Quadraro in via Tuscolana, quartier generale dell'operazione. Sono meno di duemila, un gruppo di dattilografe italiane li registra e i tedeschi li selezionano: gli abili vengono mandati in Germania ai lavori forzati nei lager. Sono le 10 del 17 aprile 1944, l'operazione Balena finisce.

A raccontarla oggi, dopo 78 anni, è Pierluigi Amen, storico dell'Associazione nazionale reduci dalla prigionia, che al rastrellamento del Quadraro ha dedicato i suoi studi, sfatando alcuni miti. A cominciare dai numeri. Le vittime sono in tutto 31, i deportati 750: dal Quadraro vengono portati a Cinecittà e da lì al campo di detenzione di Fossoli e infine a Ratibor (oggi Raciborz in Polonia) per essere smistati nelle fabbriche presso i lager. Molti deportati non erano del Quadraro ma si nascondevano nella borgata: militari sbandati, ebrei, un gruppo di protestanti, piccoli commercianti. Tra i deportati c'erano alcuni fiancheggiatori partigiani ma non le bande combattenti, che si nascondevano nell'ospedale Ramazzini per malati di tubercolosi: si aspettavano un imminente rastrellamento. Del resto lo aveva deciso il capo delle SS Heinrich Himmler a causa dell'attentato di via Rasella del 23 marzo: è scritto nelle memorie di Eugene Dollman, addetto militare SS a Roma.

Il piano era di deportare tutti gli uomini dai 16 ai 55 anni iniziando dai quartieri "rossi": Testaccio, Trastevere, San Lorenzo, poi Quadraro e Centocelle. Ma il 10 aprile Giuseppe Albano, il Gobbo del Quarticciolo, andò con due partigiani all'osteria "La campestre" vicino il Quadraro e incontrò per caso un gruppo di militari tedeschi: ne nacque una sparatoria in cui perirono tre nazisti. Fu il pretesto per Kappler, a corto di uomini e mezzi, per iniziare dal Quadraro, più piccolo e facile da controllare: in fondo i tedeschi sapevano che le figure della resistenza si nascondevano nelle grotte sotto il Quadraro e non nei quartieri del centro. Kappler non andò per il sottile. Fu una azione di guerra contro i civili. Qualcuno si trovò nel posto sbagliato al momento sbagliato. Come Guido Castelli, classe 99, netturbino che lavorava per il conte Vaselli, all'epoca dominus della nettezza urbana: fu catturato per caso in vicolo degli Angeli mentre andava a comprare le arance da rivendere al mercato nero. Fu costretto a lavorare per la Ig Farben, colosso del chimico, che riforniva lo Zyklon B alle SS per le camere a gas. O Giuseppe Mea, carabiniere partigiano della Banda Caruso: lavorò per la Kalle, azienda ancora attiva. I 750 deportati tornarono dai lager ma almeno il 15% andò nelle città di origine fuori dal Quadraro. Una deportazione nazionale, per la quale ieri la consigliera Pd Marta Bonafoni ha depositato una legge scritta con Pierluigi Amen per istituire la giornata della memoria.

L'intervista allo storico Pierluigi Amen: "Il rastrellamento deciso in rappresaglia ai fatti di via Rasella"

Perluigi Amen, da storico lei sostiene che il rastrellamento fu deciso a causa dell’attentato di via Rasella. Perché?

“È scritto nelle memorie dei comandanti tedeschi che operarono a Roma, tra cui Eugene Dollmann che era l’addetto militare SS e amico personale di Himmler, che lo aveva mandato nella capitale per controllare la situazione. Dopo l’azione di guerra partigiana di via Rasella le massime gerarchie naziste decisero che i romani non meritavano più alcun trattamento di favore e ordinarono la deportazione di massa dei civili romani abili al lavoro: alle fabbriche tedesche serviva manodopera per sostituire i giovani tedeschi in armi. La sparatoria all’osteria fu il pretesto per attuare una prova generale: si iniziò dal Quadraro che era facilmente circoscrivibile”.

Sapevano le SS che i partigiani si nascondevano nell’ospedale Ramazzini?

“Le SS erano al corrente, tramite informatori sotto falsa identità, che nella borgata erano presenti elementi della resistenza ma non ebbero mai il preciso sentore né la delazione che il quartier generale delle attività partigiane del Quadraro fosse in realtà presso l’ospedale Ramazzini a Porta Furba. Furono rastrellati alcuni fiancheggiatori che vivevano nelle proprie abitazioni ma non vennero riconosciuti come partigiani e furono deportati insieme agli altri”.

Chi è Don Gioacchino Rey ricordato come il parroco delle trincee?

“Cappellano militare durante la prima guerra mondiale, medaglia d’oro al merito civile, era parroco di Santa Maria del Buon Consiglio al Quadraro. Se oggi sappiamo le identità dei rastrellati si deve al fatto che lui ne raccolse i nominativi. Se non fosse prematuramente deceduto il 13 dicembre 1944 per un incidente stradale il rastrellamento del Quadraro non sarebbe mai rimasto così a lungo nell’oblio. Invece ancora oggi è sconosciuto alla maggior parte degli italiani”.

Perché è attuale il rastrellamento?

“Oggi stiamo rivivendo in Ucraina a distanza di duemila chilometri le stesse immagini. È vero che i motivi reali degli ucraini deportati in Russia sono ancora sconosciuti ma mi sembra che l’uomo non impara mai nulla dagli orrori del passato”.

- Dettagli

- Categoria: Rastrellamento del Quadraro

- Visite: 5329

la Repubblica 07 OTTOBRE 2020

La cerimonia è stata organizzatai dall'Anpi:"Oggi abbiamo ricordato gli oltre duemila carabinieri che venenro internati nei campi di sterminio nazisti e il contributo dell'Arma alla Resistenza"

A San Paolo il ricordo dei carabinieri morti nei campi di sterminio. La cerimonia è stata organizzatai dall'Anpi di Roma. "Oggi a Porta San Paolo abbiamo ricordato la deportazione dei carabinieri nei lager nazisti e il contributo dell'Arma alla Resistenza" - spiega una nota dell'Associazione dei partigiani. All'iniziativa hanno parteciapto l'Associazione Nazionale Ex Internati, l'Arma dei Carabinieri, i rappresentanti istituzionalii dei Municipi I e VIII e la Polizia Roma Capitale in rappresentanza dell'Amministrazione capitolina.

"Vennero trasferiti dai nazisti nei campi di prigionia dopo un ordine di disarmo dell'allora ministro della difesa repubblichino, criminale di guerra Rodolfo Graziani - spiega ancora l'Anpi - Il 7 ottobre 1943, a seguito di ordine di disarmo firmato da Rodolfo Graziani (Ministro della difesa della repubblichina fascista) l’Obersturmbannfuhrer colonnello Kappler, il " boia" di via Tasso, procedeva al rastrellamento e alla deportazione verso i campi di prigionia di oltre 2000 Carabinieri di Roma, prologo alla più nota deportazione di oltre 1000 ebrei avvenuta nove giorni dopo".

Fabrizio De Sanctis, presidente Anpi provinciale di Roma, ha evidenziato il ruolo dei Carabinieri nei combattimenti contro i nazifascisti e quanto sia "importante commemorare oggi la tragica data del 7 settembre". TRa gli altri erano presenti: Stefano Caccialupi presidente Ass. Naz. Ex Internati, l'associazione che rappresenta gli Internati Militari Italiani (IMI, che furono oltre 600mila ad essere internati nei campi nazisti perchè si rifiutarono di combattere al fianco dei tedeschi e di giurare fedeltà alla RSI). Sono intervenuti poi il presidente dell'VIII municipio di Roma Amedeo Ciaccheri e Sara Lilli in rappresentanza de I municipio. È stato letto il messaggio inviato dal Partigiano Rodolfo Lai (combattente nella Resistenza romana con la banda dei Carabinieri comandata dal Gen. Caruso) che per le disposizioni di sicurezza in materia sanitaria non era sul luogo. Presente anche, attraverso una delegazione della Polizia di Roma Capitale, l'Amministrazione capitolina.

- Dettagli

- Categoria: Rastrellamento del Quadraro

- Visite: 5156

Lo storico della Shoah, attraverso il racconto di sopravvissuti,

soldati tedeschi e testimoni, ricostruisce quella terribile giornata. Con qualche verità inedita